左上:共通プログラム「藤森照信と巡るふじもり建築」市民サポーターによる説明の様子(《空飛ぶ泥舟》の内部)

左下:ホール入門コース「つながるサーカスWS」

右上:自主事業コース受講生によるロビーでのパフォーマンス

右下:ホール入門コース「『約50個の考え続けたい問い』展・発表」(最終日の成果発表)

身体を通して劇場でできることを探るワークなどを実施

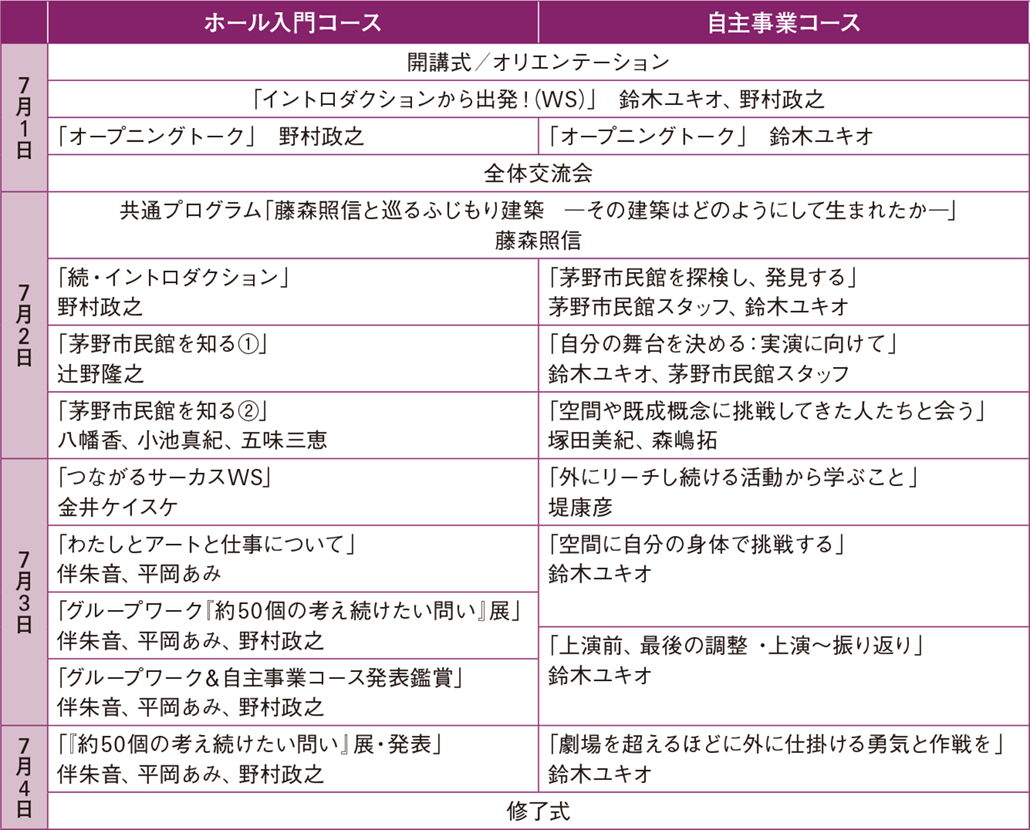

ステージラボ茅野セッションが7月1日から4日まで茅野市民館・茅野市美術館を会場に開催されました。今回はホール入門と自主事業の2コースで、長野県の文化芸術の担い手を支援する多彩な活動を行っている信州アーツカウンシル・ゼネラルコーディネーターの野村政之さん(ホール入門)と、第一線のコンテンポラリーダンサー・振付家であり、ダン活をはじめ、公共ホールと協働した活動も多い鈴木ユキオさん(自主事業)がコーディネーターを務めました。

茅野駅直結の茅野市民館は、ホール、美術館、図書室、コミュニティスペースから成る複合文化施設です。2005年に開館し、今年で20周年を迎えます。市100%出資の株式会社地域文化創造が指定管理者となり、市民によるNPO法人サポートCにサポーター運営や企画制作などを委託し、協働するなかで市民提案を軸に多彩な事業を展開してきました。今回はこうした茅野市民館の運営についてシニアディレクターの辻野隆之さんやNPO法人サポートCなどから学ぶ講座も開講され、公共ホールの成熟した事例を現地視察する貴重な機会となりました。

●藤森照信建築ツアー〜共通プログラム

茅野市は自然素材を積極的に取り入れた独創的な建築で知られる藤森照信さん(建築史家・建築家)の出身地です。茅野市美術館では2010年に展覧会を企画し、茅野市民館の広場での展示作品《空飛ぶ泥舟》を市民が参加して制作しました(現在は市内・高部地区に移設)。今回の共通プログラムでは、藤森さんのレクチャーを受けた後、市内に点在する“ふじもり建築”を巡るツアーに出かけました。

木の上の《高過庵》や宙吊りの《空飛ぶ泥舟》、半地下の《低過庵》など、遊び心のある建築に受講生たちは釘付けでした。「土壁を塗る、銅板を曲げる、道具を片付ける、食事をつくるなど建築の仕事には誰でもできることがあるし、そういう仕事をつくるようにしている。ヘトヘトになるまでそういった仕事をみんなでちゃんとやる。表面は自然素材で原始的な設えにするが、建築として必要なことには新しい技術を使っている」と藤森さん。

学芸統括の前田忠史さんは、「藤森さんにはスケッチや模型、写真などを美術館に寄贈していただいている。現存作家と市民をつなげるのが学芸員や文化施設スタッフの仕事。双方の関わりのなかで作家も学びがある。ふじもり建築の見学会は普段から市民サポーターに協力してもらい実施している」と話していました。

●自分ごととしてとらえる〜ホール入門コース

社会環境の変化により、“当たり前”が通用しなくなった現在、ホールの仕事についてもさまざまな観点からの見直しが求められています。ホール入門コースでは、野村さんが、公立ホールの民間指定管理者、小劇場や行政、アーツカウンシルなどを経た自身のキャリア変遷と、ホールを取り巻く制度や社会の環境変化を説明。さらに、辻野さんとサポートCの皆さんから、市民主体でホールと協働しながら地域の文化環境づくりを進める茅野市民館20年のさまざまな取り組みとこれからの課題をうかがいました。

続いて、生活と仕事に焦点を当て、平岡あみさん(那覇文化芸術劇場なはーと)が出産・子育てを経て感じた課題・疑問や、ベイビーシアタープロジェクトなど仕事と生活を積極的に連動させる活動を紹介。複数のホール勤務を経てフリーになった伴朱音さんは、地域社会とホール事業の関係や、アーティスト・住民に対するホール職員の権力性への意識について共有しました。

また、大人も子どもも障がいの有無も言葉の違いも超えて取り組める「つながるサーカス」のワークショップを金井ケイスケさん(サーカスアーティスト)、唐川恵美子さん(ほっちのロッヂ文化環境設計士)、茅野市内2カ所の事業所「この街学園」「モモ」の通所者のみなさんと一緒に体験しました。受講生たちは、「障がいの有無の区別がシームレスになって一緒に取り組めるのがよかった」「息を合わせるだけでとても楽しかった」と興奮気味に話していました。

●カラダを通して考える〜自主事業コース

自主事業コースでは、茅野市民館の空間でできることの可能性を探り、グループごとに上演場所を決め、創作したパフォーマンスをツアーしながら発表&鑑賞してもらい、収録した映像を自分たちでも確認するという一連のワークを軸にプログラムが組み立てられました。

合間には、鈴木さんが「企画を出しても予算が通らない。集客も考えなくてはならないなど、萎縮しているホール職員が何かを始めるきっかけになれば」と人選した講師と交流。受講生たちは、エントランスでさまざまなジャンルのパフォーマンスを企画してきた世田谷美術館の塚田美紀さん、多彩なダンス企画やイベントを軽やかに仕掛けているCONTE Dance Productionプロデューサーの森嶋拓さん、2000年から学校や福祉施設へのアウトリーチを続けているNPO法人芸術家と子どもたち代表の堤康彦さんから大いに刺激を受けていました。

完成したパフォーマンスは、市民が普段どおり使用している状態のロビーや階段、野外広場などで展開。「自分の身体で空間に挑戦すると言われ、最初はどういうことかわからなかったが、これまで見えていなかった空間まで意識できて面白かった」と受講生。鈴木さんは、「場所に行くと閃くこともある。場所を占有すると使用できないけど移動し続けていればできることもある。そういうちょっとした考え方の違いでできることが広がる。また、楽しいから笑うのではなく、笑っているから楽しいとか、自分の意識で主体的に身体の質感を変えていくことで自分も変われる。経験が必要だが、身体を通して考える可能性を感じてほしかった」と振り返っていました。

ステージラボ茅野セッション プログラム表

コースコーディネーター

◎ホール入門コース

野村政之(信州アーツカウンシル ゼネラルコーディネーター)

◎自主事業コース

鈴木ユキオ(「YUKIO SUZUKI projects」代表/振付家・ダンサー)

ステージラボに関する問い合わせ

芸術環境部 嶋﨑・児島

Tel. 03-5573-4068