講師 小林真理(東京大学大学院人文社会系研究科 教授)

公設民営の新たな仕組み「コンセッション」を詳説

令和6年度の文化庁当初予算の資料「現代的課題に対応した劇場・音楽堂等の総合的な機能強化の推進」における「文化施設サービス刷新・活動活性化等運営改善推進支援事業」において、コンセッション導入促進の予算が7,200万円付いた。この事業は「コンセッション導入に関する専門家による電話相談対応や自治体等への専門家派遣、導入可能性調査等に要する経費等への助成」をするものである。

そして、2024年11月6日には愛知県知事がパブリックコメントの聴取をきっかけに、「愛知芸術文化センターの建物管理及び芸術劇場の運営について、公共施設等運営権(コンセッション)方式による運営がより効果的であり、また、民間事業者の参画の可能性は十分にあると認められたことから、コンセッション方式を導入する」という会見を行った。

コンセッションとはどのようなものなのか、解説する。

公共施設の再編という時代

現在、多くの公立ホールが大規模改修、更新の時期に入っている。既存施設を適切に使用するために保全・改修していくのは当然と思えるが、建設した当時と経済状況や社会環境が変化しているため、実際はそれほど簡単ではない。また設置した自治体側に、年月の経過による経年劣化など見えにくいコストを減価償却によって把握するという仕組みが、2015(平成27)年に地方公会計制度が導入されるまでなかったことなども計画的な改修を阻む一因となってきた。

2025年2月現在、1966年に開設した日本の伝統芸能の上演・研修機能を担ってきた国立劇場の建て替えに関連して、入札不調が2回続いている。国立劇場の設置運営に責任を持つ独立行政法人日本芸術文化振興会も、同法人を所管する文化庁も、国立劇場再整備についての検討は2014年度から準備を進めてきた。入札不調は、もちろん劇場建設だけではなくあらゆる公共施設建設の領域に及び、そこには資材費や人件費の高騰、入札応募側の思惑、設置者側の問題など複合的な要因によるものだ。とりあえず、国立劇場については、2024年度の補正予算によって200億円の整備予算が準備された。とはいえ、開館までの道のりはまだ遠そうだ。

また、2023年6月には神奈川県民ホールの閉館が決まった。神奈川県民ホールは、大型の舞台芸術公演を担う首都圏の中でも主要なホールの一つであった。海外から招聘される引越公演型のオペラ、バレエなどが行われており、2,500席を擁する大ホールは同じ設計者によるNHKホールに次ぐ規模だ。その後の方針は決められないまま閉館が発表されたことは大変遺憾だ。2025年度には再整備に向けた検討が始まるようだが、これから基本計画を策定することになり、新たな施設の方向性が決まるまで先は長い。

民間資金による公共施設整備の制度(*1)

いずれの場合にも、何を建設するか(改築に確保して行うか、という問題も横たわっている。行政の場合に一般的な収入は税収のみである。大型の公共施設の場合、一地方公共団体の自前の資金だけで建設することはほぼできない。債券を発行するなどの方法もあるが、国のさまざまな支援をどのように使うかも考えどころである。国の直接的財政支援以外には、民間の資金調達能力を引き出しながら民間活力を使い、公共施設を整備する方法がいわゆるPFI(Private Finance Initiative)という手法だ。近年推進されている官民連携の一形態であり、おそらく前述の2施設についても、何らかの形でPFI事業が活用されることが予想される。

民間資金を調達して公共施設を整備するための法律が、2009年に施行された「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(通称:PFI法)だ。そして、2011年の改正において導入されたのがコンセッション(公共施設等運営権)である(*2)。

PFIの形態には、サービス購入型と独立採算型がある。前者は公共施設の整備・運営に費やす経費の全部または一部を官が負担するものであり、後者が公共施設等の運営によってあげる収益により事業全体を賄うものである。後者がいわゆるコンセッション方式ということになる。前者は結局のところ自治体が公共施設整備の費用を先送りするだけに過ぎないことから、より民間事業者の裁量を高める方向性で導入されたのが独立採算型になる。PFI事業は、広く公共施設全般、空港、上下水道、道路、河川、学校施設、病院、廃棄物処理場等、美術館、文化センター整備などに使われてきた。例えば、神奈川県立近代美術館(新館)(2003年)は法律制定前であるがPFI事業として行われたものであり、穂の国とよはし芸術劇場PLAT(2013年)などもある(いずれもサービス購入型)。

コンセッション事業は、「利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有権を公共主体が有したまま、施設の運営権を民間事業者に設定する方式」と説明されている。内閣府の説明にはさまざまなメリットが掲載されている。公共施設の整備を行いたい地方公共団体は、①公共施設運営権という権限を設定することによって、対価を取得することができる、②民間事業者の技術力や投資能力を活かして老朽化・耐震化対策を促進することができる、③技術職員の高齢化や減少に対応した技術継承が円滑にできる、④施設所有権を持ちつつ、運営上のリスクを一部移転することができる。

そして民間事業者は、①「官業開放」によって事業機会が創出される、②事業運営・経営について裁量が拡大する、③人口減少や高齢化に対応して一定の範囲内で柔軟に料金設定ができる、④運営権を担保に資金調達ができる。さらに金融機関・投資家のメリットもあり、①運営権の裏付けがあることによって金融機関の担保が安定化する、②運営権の譲渡が可能であり、投資家の投資リスクが低下する。そして公共施設の利用者には、事業者の自由度の高い運営によって、低廉かつ良好なサービスを享受できるようになる、と一見いいことずくめのような説明になっている。いずれにしても、長期間にわたって、運営する会社に収益を保証する仕組みであるということだ(*3)。

コンセッションもいろいろな方法がある。例えば日本の美術館として初めてコンセッション方式を導入した大阪中之島美術館(2022年)は、施設整備は公共が行い、施設の開設に伴ってPFI事業の優先交渉権者となった株式会社朝日ビルディングが特別目的会社(*4)「株式会社大阪中之島ミュージアム」を設立。ここが運営権を有して、美術館の運営業務と不動産管理、その他の附帯関連業務の一切を行っている(館長および学芸員は地方独立行政法人大阪市博物館機構から出向)。

全国公立文化施設協会は、2022年7月にコンセッション方式導入の検討という文書を発出し、導入にあたっての課題を提示している(*5)。第1に、公立文化施設の設置の目的を明確にした上で実施事業等の位置づけを再定義する必要がある。第2に、国の補助事業等を活用して設置した施設については補助金適正化法に則り、処分制限期間等が経過しているかの確認が必要になる(既存施設をコンセッションに移行するための注意点)、ということだ。

また、最近では国土交通省が、スモールコンセッションというという制度の推進に力を入れている。「地方公共団体が所有・取得する空き家等の身近な遊休不動産(廃校等の現在使われていない施設、住民から寄付を受けた古民家等)について、民間の創意工夫を最大限に生かした小規模なPPP/PFI事業を行うことにより、地域課題の解決やエリア価値の向上につなげるスモールコンセッションの推進に向け、さまざまな取組を検討・実施しています」とあり、地域の文化資源や文化財の活用分野にもコンセッションが導入されようとしている。

*1 以下の文献を参照した。

•丹生谷美穂、福田健一郎『コンセッション、従来型・新手法を網羅した─PPP/PFI実践の手引き─』(中央経済社、2018年)

•荒川潤『コンセッションと官民連携ガバナンス─失敗リスク低減を実現する基盤づくり』(勁草書房、2023年)

*2 さらにこの改正で国と民間資金の出資によって株式会社民間事業等活用推進機構(通称:官民連携インフラファンド)が設立され、独立採算型のPFI事業に対して融資がなされることになった。

*3 『コンセッションと官民連携ガバナンス』23頁。

*4 特別目的会社

特定された事業のために設立される法人のことで、この法人により特定の資産を切り離して特定の事業をその資産だけを運用して行うことでリスクヘッジと投資を促すことが可能となる。

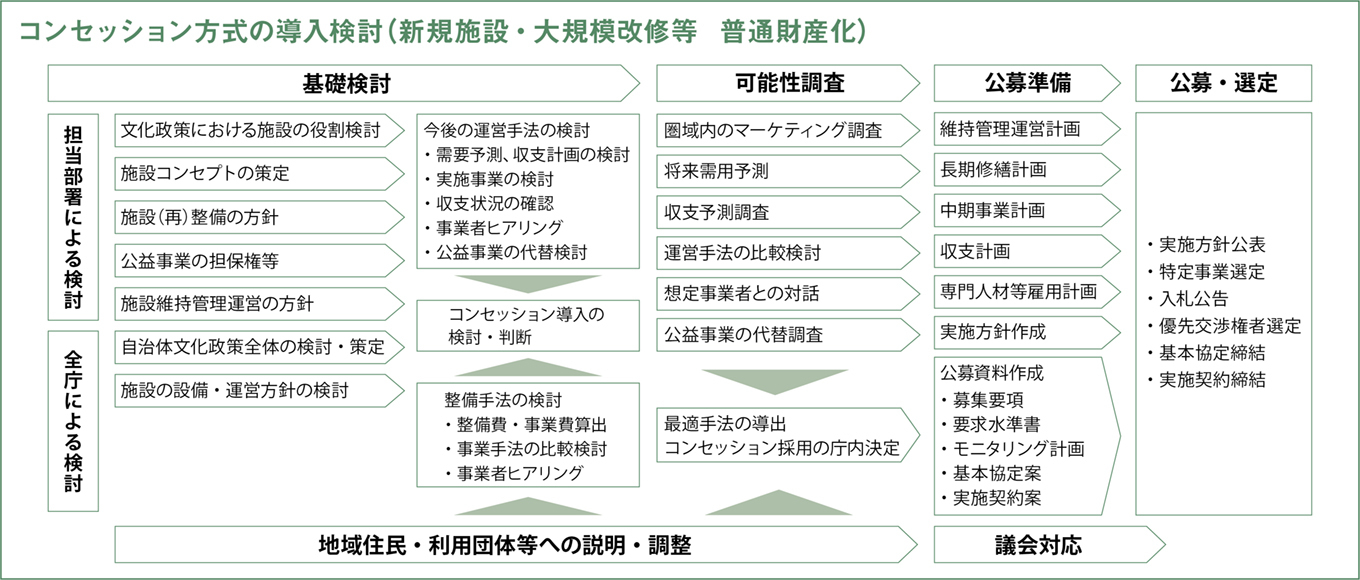

*5 全国公立文化施設協会「⽂化施設へのコンセッション⽅ 式(公共施設等運営権)導⼊ の検討」(2022年7月8日文書)。上図は同上5頁から掲載。