右上:ホール入門コース「地域をフィールドに」(講師:辰巳雄基、山城大督)

左下:自主事業コース「音楽ワークショップ体験、音楽家として社会包摂活動を担う際に考えていること」

(講師:古橋果林)

右下:公立ホール・劇場マネージャーコース「アーティストが“本当に”したいこと~他者にしか見えないニーズ、ケアマネジメント理論を通して~」(講師:ケアまねぶ[奥山理子、タカハシ'タカカーン'セイジ、松岡真弥、長津結一郎])

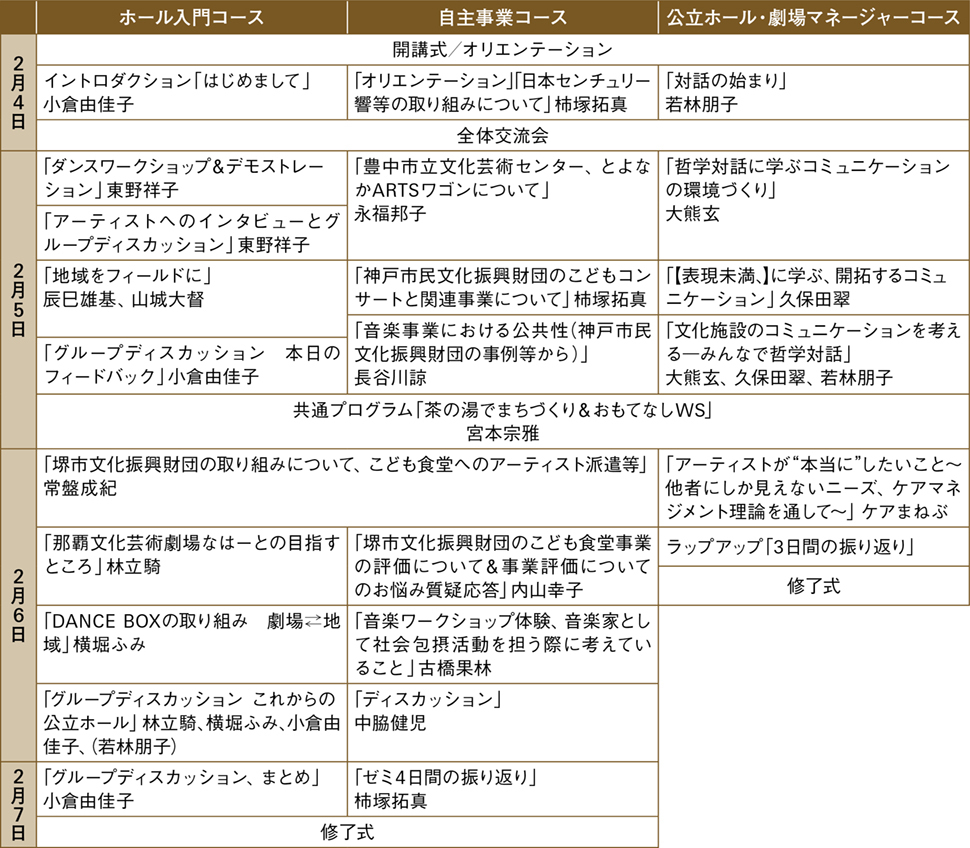

ステージラボ堺セッションが2月4日から7日までフェニーチェ堺(堺市民芸術文化ホール)を会場に開催されました。フェニーチェ堺は、老朽化した堺市民会館の現地建て替えにより2019年に開館。今回のラボでは「ホール入門コース」「自主事業コース」「公立ホール・劇場マネージャーコース」の3コースが開講されました。

堺市は世界遺産である百舌鳥・古市古墳群を代表する日本最大の大仙古墳があり、中世には南蛮貿易で栄え、千利休を輩出した地域です。共通プログラムでは、同市が「堺茶の湯まちづくり条例」で振興している茶の湯の体験も行われました。

心を開いて原点と向き合う~ホール入門コース

ホール入門コースのコーディネーターは、ロームシアター京都の事業課長・プログラムディレクターの小倉由佳子さんです。ゼミでは小倉さんがこれまで出会ってきた柔軟な発想をもつキーパーソンから、公立ホールについて考える上で押さえておくべきポイントを学びました。

自分の身体と向き合い他者の身体と出会う東野祥子さんのコンテンポラリーダンスのワークショップ、市民と共にリサーチしながら新たな発想と地域の魅力を引き出し、一緒にアウトプットを考える豊中市立文化芸術センターでの取り組み、「文化芸術の基本は人であり、文化芸術は極めて魅力的な自治の取り組みであり、わからないものについて話し合いを続けることが文化的な営み」という林立騎さん(那覇文化芸術劇場なはーと)の刺激的な講義、阪神淡路大震災後の神戸新長田に誕生したDANCE BOXの横堀ふみさんが実践する地域の外国ルーツのコミュニティの人々との多文化共生事業など、原点と向き合うゼミが続きました。

小倉さんは、「これからの公立ホールは地域の人と向き合うことが重要になる。人が関わる表現はすべて“実演芸術”になりえるかもしれない。私は劇場の機能をもっと拡張していきたいと思っている。ひとりではできなくても、いろいろな人と対話し、協力してやればできる」とエールを送っていました。

さまざまな実践から学ぶ~自主事業コース

自主事業コースのコーディネーターは、日本センチュリー交響楽団等を経て、九州交響楽団音楽主幹補佐兼事業部長を務める柿塚拓真さんです。柿塚さんが携わった事例から、社会包摂事業についてさまざまな視点で議論を重ねました。

中でも受講生の興味を引いたのが、フェニーチェ堺を指定管理者として運営している堺市文化振興財団が2021年に立ち上げた「こども食堂における芸術家派遣事業」についての講義です(ホール入門コースと合同)。堺市の補助を受けたこの事業では、こども食堂の居場所としての機能を高めることを目的に、同財団が育成している登録アーティストなどを3カ所の食堂に年間4〜 5回派遣しています。

同財団事業課事業係長の常盤成紀さんは、「こども食堂は多世代の交流拠点になっており、いろいろな人が関われる。音楽のもっている本来的な楽しさが人間同士の関わり、地域との関わりを引き出す。イベントをやりに行くのではなく、その場で一緒に時間を過ごす、のびのびと居心地のいい場所になっていることが重要」と解説。音楽あそびで食堂のテーマソングをつくった事例などを紹介しました。

対話とコミュニケーション~公立ホール・劇場マネージャーコース

公立ホール・劇場マネージャーコースのコーディネーターはプロジェクト・コーディネーターで立教大学社会デザイン研究科特任教授の若林朋子さんです。若林さんは、「効率よく業務をこなすほどに周囲との対話が疎かになっていないでしょうか」と受講生に問いかけ、多様性や社会包摂など求められる対応が増え続ける昨今の公立ホール運営において重要な「対話とコミュニケーション」をテーマに掲げました。

石川県西田幾多郎記念哲学館副館長で立教大学教授の大熊玄さんに学ぶ「哲学対話」、地域と向き合いながら障害のある人がいるからこそできる「休む場、考える場、支える場、何かをやりたくなる場」として重度知的障害者の施設を運営するNPO法人クリエイティブサポートレッツの久保田翠さん、アーティストのニーズを共に発掘するという新たな支援方法を研究・実践する「ケアまねぶ」など、多彩なカリキュラムとなりました。

哲学対話では、「ひとつのテーマ(問い)を全員で共有する」「問いはそのまま問いとして扱う」「攻撃しない。防御しない」などの哲学対話のマナーを学んだ後、童謡『うさぎとかめ』の歌詞を元に「なぜカメはウサギと競走を始めたのか?」という問いについてグループに分れて話し合いました。

「売り言葉に買い言葉で喧嘩を買っただけ」「“むこうのこやま”というのがどのぐらい遠いかわからない。カメのほうが長生きだから必ず勝つ」など、さまざまな見解が飛び交いました。大熊さんは、「ウサギとカメは価値観のすり合わせができていない。そもそもすり合わせる必要があるのか? そもそも○○とはどういうことか? それを問い、考え、対話することが哲学だと私は思っている」と受講生たちに伝えていました。

最終日の振り返りでは、「劇場はどうあるべきかと突き詰めていたが、そうではなくて、どうすればいいかをお客さんを含めてみんなで考えていけばいいと腑に落ちた」「知らず知らずのうちに社会に役に立たなければならないという呪縛があった。完璧を目指すのではなく、考え続けていきたい」と受講生たちのリフレッシュしたコメントが溢れていました。

●コースコーディネーター

◎ホール入門コース

小倉由佳子(ロームシアター京都 事業課長、プログラムディレクター)

◎自主事業コース

柿塚拓真(公益財団法人九州交響楽団 音楽主幹補佐兼事業部長)

◎公立ホール・劇場マネージャーコース

若林朋子(プロジェクト・コーディネーター/立教大学大学院社会デザイン研究科 特任教授)

ステージラボに関する問い合わせ

芸術環境部 児島・天野

Tel. 03-5573-4183