右上:映像記録保存事業で作成されたDVD

左下:地域文化資産ポータルHP

右下:検索画面の例(輪島市の曳山祭り)

伝統芸能の映像記録を支援して25年

今年度設立30周年を迎えた地域創造では、設立5年目の平成11(1999)年度からふるさとの誇りである地域伝統芸能の保存・継承・発展を支援する事業に着手しました。なかでも、失われつつある伝統芸能等(伝統芸能、伝統技能、祭り、伝説、神話、民話、習俗等)の映像記録を支援する「映像記録保存事業」は大きな成果を収めています。今回のレターではこの事業により収録された映像記録をインターネットで公開する「地域文化資産ポータル」について紹介します。

映像記録保存事業では、令和6(2024)年度までの25年間で計446件の収録を支援。平成18(2006)年度から順次デジタルコンテンツ化し、インターネットで広く発信する地域文化資産ポータル(https://bunkashisan.ne.jp/)を構築して運用を開始しました。2020年にはYouTubeでの発信に切り替えるとともに、「地域」「分類」「開催月」から検索できるよう大規模なリニューアルを実施。2025年1月現在で、全都道府県にわたる計581件を公開し、伝統芸能等の映像アーカイブとしては日本最大級の規模になっています(一部、著作権等の関係によりYouTubeで未公開のもの、映像記録保存事業以外で収録されたものを含む)。

この事業では、自治体からの応募により、多い年で30件余りの収録を支援してきました。地域文化資源ポータルで公開している記録映像は、その成果として提出された3分のダイジェスト版と30分程度の本編映像がベースになっています。収録では記録性を重視するとともに、文化的および歴史的特徴などをナレーションで紹介。各コンテンツには解説文も付けられています。また、芸能を開催月毎にまとめた情報一覧や、その月を代表する芸能をピックアップする「注目の動画」などのコーナーを設けて、情報発信しています。

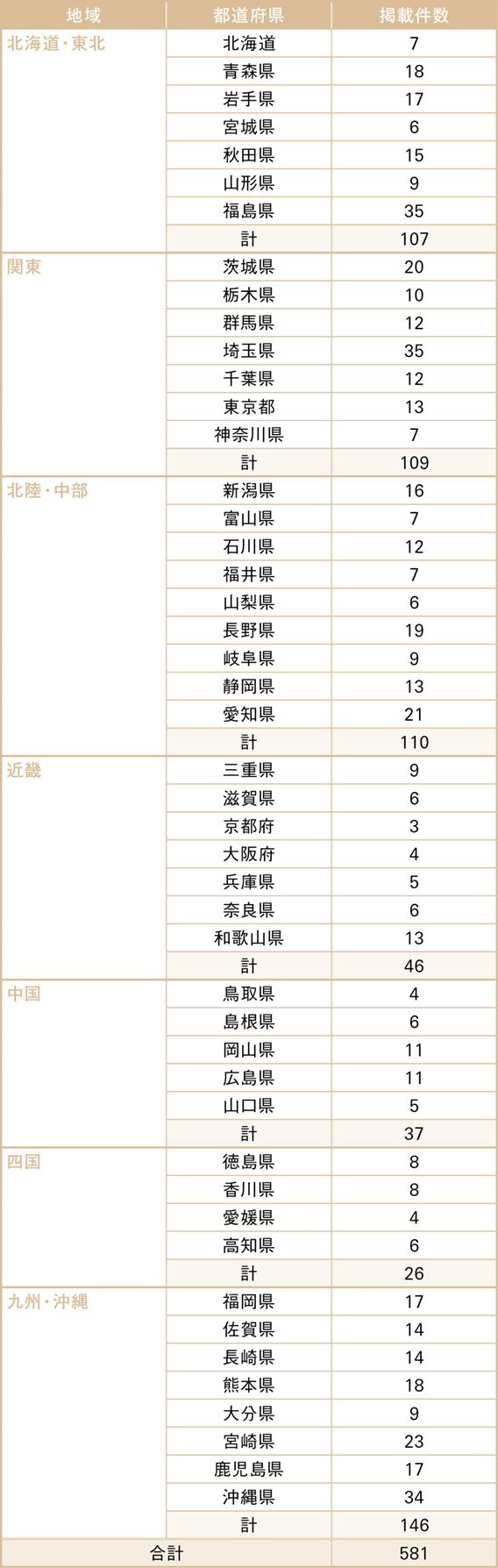

公開映像の内訳は、ジャンル別では、祭り257件、口承文芸29件、伝統芸能255件、伝統技能40件、習俗61件となっています(*)。地域別では、北海道・東北107件、関東109件、中部110件、近畿46件、中国37件、四国26件、九州・沖縄146件で、県別では福島県と埼玉県の35件をトップに、沖縄県(34件)、宮崎県(23件)、愛知県(21件)が続いています。東日本大震災で甚大な被害を受けた福島県の芸能の数々、能登半島地震で復興途上にある輪島市の曳山祭りや珠洲市の揚げ浜式製塩の技、また、合併により基礎自治体が変更となった地域の芸能など、貴重な映像が公開されています。

72年に1度開催される茨城県常陸太田市の金砂神社磯出大祭礼のような珍しい祭りや県・市に指定された重要無形文化財の芸能などに加え、祭り屋台の修復の記録、一度途絶えた技術を復活した和ろうそくの材料・漆蝋づくり、和紙の技、53メートルの備前焼大釜を再現した窯詰焼成の記録映像など、珍しいコンテンツも多数あります。

累計で最もYouTubeのアクセス数が多かったのは沖縄県沖縄市の「【本編】沖縄市古謝の獅子舞」。毎年旧盆の翌日(7月16日)に厄払い、火難除け、病魔除け、五穀豊穣を祈って行われるもので、古謝翔龍太鼓、ホラ、ドラ鐘などによる琉球音楽に合わせて舞う獅子舞があります。ちなみに全34件の登録がある沖縄県ではこの他にも、旧暦5月4日に行われる観光イベントとしても人気の糸満市のハーレ(大漁と航海の安全を願いウミンチュ=漁師が伝統衣装をまとって勝敗を争う競漕)や、神の島と呼ばれる久高島の年中行事の記録、地域内の12名の男性「ジュウニン頭」が生涯に一度の役目として獅子舞を担当する「シーサーケーラス」の記録映像など、多彩で貴重な資料が公開されています。

今後も映像記録保存事業により地域伝統芸能等の保存・継承・発展を継続的に支援するとともに、ポータルサイトで公開する予定です。ぜひ、地域文化の理解にご活用いただければと思います。

*文化資産の分類(件数は延べ)

•祭り

祭礼(神社行事)、法会(寺院行事)、年中行事、人生儀礼

•口承文芸

神話・伝説、昔話・民謡

•伝統芸能

神楽・競技、風流芸・人形芸、能・狂言・歌舞伎、田楽・音曲、その他

•伝統技能

農林水産業、手工、狩猟、製紙・染色、建造

•習俗

衣・食・住、社会生活、礼儀作法、教育

映像記録保存事業、地域文化資産ポータルに関する問い合わせ

総務部 高野

Tel. 03-5573-4056